有益な記事逃さず人的資本経営にも活かす

創業136年という歴史を誇る、国内最大の生命保険会社。保険商品を通じてお客様に安心を届けながら、近年ではさまざまな分野で世界的に業容を拡大している。生命保険を中心に、資産運用・ヘルスケア・介護・保育などで構成する“安心の多面体”としての企業グループが日本生命の目指す企業像であり、そこに至るための情報戦略の一環として、日経スマートクリップの利用を開始。今年で9年目に入り、さらなる利用拡大を推進している。

| 導入 サービス |

日経スマートクリップplus |

|---|---|

| 会社名 | 日本生命保険相互会社 |

| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-6-6日本生命丸の内ビル |

| 設立 | 1889年 |

| 従業員数 | 68,072名(2024年3月末現在) |

| 事業内容 | 生命保険業、付随業務・その他の業務 |

| サイトURL | https://www.nissay.co.jp/ |

日経スマートクリップplus導入の目的は?

- 広報担当者の作業負担を軽減して記事をスピーディーに共有したい

- 著作権を遵守して安全に記事を共有したい

- 全社的に情報感度を高めて人材育成にも活かしたい

その効果は?

- スマホで作業が完結し朝8時半には記事を配信

- 著作権を遵守しながら、重要記事を約6,000名に共有

- 職員の情報格差解消や、市場・顧客理解の深化にも寄与

これまでの環境

- 人力で複数紙から切り抜いて記事を共有

- 従来の方法では共有するスピードや人数に制約

- 職員の情報感度に偏りが生じていた

日経スマートクリップplus導入後

- 地方紙も含め幅広い媒体から重要記事を自動でクリッピング

- メール機能で全国の職員に効率的に記事を配信

- 広報部選定の記事が均一に配信され職員の意識も向上

導入前後での変化

広報の作業負担を軽減しつつ

職員の情報感度も向上させたい

――スマートクリップ導入の前後で、クリッピング作業にどのような変化や効果がありましたか?

【木村氏】弊社はスマートクリップの利用を始めて9年目になります。導入前は新聞数紙の紙面に広報部の担当者がくまなく目を通して、人力でピックアップした記事を社内に展開していました。作業負担が大きかったうえに、著作権の侵害になるという懸念もあり展開できる記事数は限られ、より有効な情報発信の手段を常に探していました。その解決法として、スマートクリップがうまくはまったというところです。

情報の幅という点でも、地方紙も含めて複数の媒体から記事を拾い上げることができるのはありがたいですね。ピックアップされた記事の見出しを眺めるだけで、世の中で注目されているニュースについてざっくりと把握することができ、我々の情報感度を高めてくれているという実感があります。

【柴田氏】記事の受け手としては、いろいろなニュースをタイムリーに幅広く把握できるので、それをきっかけに職員間の意見交換が活発になっていると感じます。何より便利なのは、通勤の途中でもスマホ片手に、業務に関連するニュースを見られること。これは忙しい日々の中で、非常に助かります。

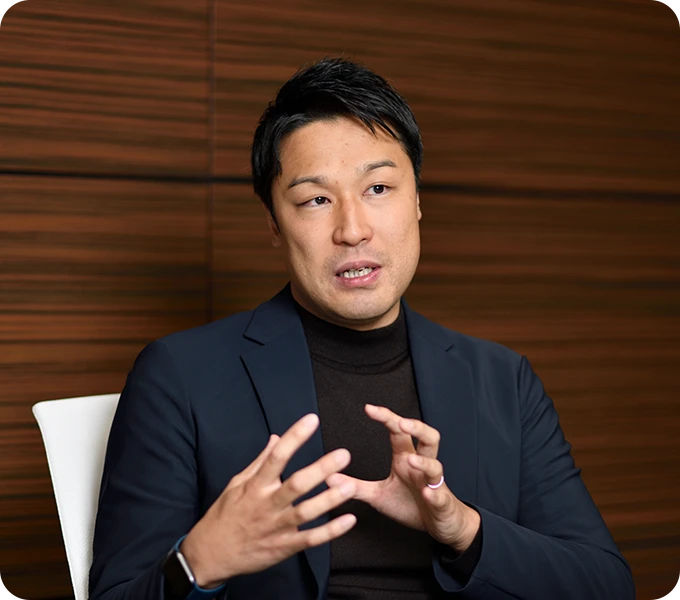

日本生命保険相互会社

広報部 担当課長

木村 允之氏

私の所属する人材開発部は、採用、人材育成、社内の風土醸成(コミュニケーションの活性化)・エンゲージメント向上を主なミッションとしており、これらに関する同業他社事例を報じた記事を見落とさずに済むのも大きな利点です。

活用方法

入社初期層から役職者まで

全国約6,000人の職員に記事を配信

――日経スマートクリップplus(スマートクリップ)のご活用にあたり、広報部と人材開発部はそれぞれどのような形で関わっておられるのでしょうか?

【木村氏】広報部では、当社の事業関連報道を集約し、情報を広く発信するツールとして利用しています。いま使っているのは職員のうち、約6,000人ほどです。基本的には課長以上が対象で、場合によっては課長代理・補佐も要望があれば利用できるようにしています。これに加えて、入社初期層(入社5年以内)も同じく希望者を募って配信する形です。

【柴田氏】人材開発部としては、人材育成という観点から、特に入社初期層に対してスマートクリップの活用を推奨しています。社外の情報をしっかり取り込んで、継続的にキャッチアップしてもらうための有効なツールであると考えています。

――入社初期層の使い方について、特にどのような情報に敏感になってほしいと期待されていますか?

【柴田氏】国内外の情勢から、金融・保険・生保それぞれの業界について、押さえるべきニュースを漏らさずキャッチしてほしいですね。そこから読み取れるお客様のニーズや、弊社に求められていることを知り、理解して、仕事に活かしてほしいと思っています。

日本生命保険相互会社

人材開発部 人材開発課長

柴田 直人氏

一方で、個々の職員がさまざまな媒体から必要な情報をピックアップしようとすると非常に手間がかかります。また、インターネット経由でニュースに触れる際に、普段その人が触れている情報を参照したレコメンドが、頼んでもいないのに勝手に行われることもよくありますね。そうすると結局、自分なりにアンテナを立てているつもりが、実は限定的な情報にしか触れていないという事態が起こるわけです。

ここでスマートクリップを利用する価値が生まれてきます。スマートクリップを利用することで、多くの媒体の記事の中から、弊社やその業務・業界に関連する記事を自動的にピックアップできます。その中から広報部が選んだ記事が配信されてくるので、幅広い情報の海の中から、エッセンシャルな情報を漏らさず取り入れられるという点で、非常に活用しがいがあるツールだと感じています。

――広報部で記事をピックアップする基準は、どのように設定されていますか?

【木村氏】広報部としては、必要な情報を網羅的に配信することが重要だと考えています。まず、弊社の社名や役員の名前が出ている記事は最優先です。次に保険業界、金融業界、金融市場という順に見ていきます。時勢に敏感でいることも大事だと考えています。

最近、ニチイHDが弊社の傘下に入りましたので、保育や介護関連の情報も要チェック対象になりました。これらの記事を見逃さないように、記事取得のキーワードは常時見直していますが、キーワードを変更・補充する際には丁寧なサポートが受けられるので安心して使えています。

他にも、スマートクリップ内で確認できる記事閲覧のランキングを見ると、やはりキャッチーな見出しの記事はランキングで上位に上がります。広報部としては、ランキングから社内で関心が高い分野を知ることができるので、いわば社内世論を簡単に把握できるという点も便利です。

――日々の使い勝手についてはいかがでしょうか。

【木村氏】広報部の中でも、どんどん機能が改善されて使いやすいという意見が出ています。ウェブ上でより見やすくなったことで在宅でも作業可能になったのは本当にありがたいです。コメント機能も改善されて、作業がすべてスマホで完結できるようになりました。その結果、作業時間も約2時間から1時間に半減し、以前は午前10時までの配信に間に合わせるのが精一杯でしたが、現在は8時半頃までに配信できるようになりました。

スマートクリップを利用する意義

情報感度の向上は人的資本の充実も後押し

――経営戦略の観点から、スマートクリップを利用する意義を教えてください。

【柴田氏】 もちろん、経営戦略においてもスマートクリップが役に立つ部分があると感じます。近年の経営戦略において、人的資本の充実、つまり採用と人材育成の重要度が非常に高くなっていることは間違いありません。弊社の業容が幅広く、しかもグローバルに拡大している中で、できる限り情報感度を高め世の中の流れをキャッチし、自分たちがどう動くべきか、今後どんなことに取り組んでいくべきかをしっかりと認識することは非常に重要です。

人的資本の充実という経営戦略の柱のひとつにおいて、職員の情報収集の効率化や、情報格差を解消することには大きな意義があり、そこに弊社にとってのスマートクリップの利用価値があると考えています。

【木村氏】多くの利用者に対してタイムリーに、網羅的な情報を一斉に配信できるという機能において、スマートクリップ以上のツールはないですね。スマホ経由でどこでも作業可能、多くの人が利用できるというスマートクリップの機能面の特徴は、本当に便利だと思います。

ただし、情報を網羅的に配信できるようになったせいか、ごくたまに役員から広報部にチェックが入ることがあるのが、若干痛しかゆしというところで・・・「この記事が入っていなかったよ」といった問い合わせをもらうこともあります。とはいえ、役員がそのような意識を持って指導してくれるのも、スマートクリップがあってのことです。その便利さで今では多くの職員、役員に、なくてはならない当たり前のツールとして浸透していると感じています。

今後の展望

いずれは全社・全職員に

スマートクリップを活用してもらいたい

――スマートクリップの新たな活用や展開について、考えていらっしゃることはありますか?

【柴田氏】利用者を増やしたいというのが第一です。現状はおよそ約6,000人で利用していますが、内務職員全体では2万人の職員がいるので、まだまだ拡大の余地はあります。全社・全職員にスマートクリップを活用してもらい、世の中の動きにもっと敏感になるよう働きかけていきたいですね。定期的な研修のタイミングで推奨を行い、まずは毎日開くだけでいいから気軽に始めてみましょう、という感じで案内しています。

【木村氏】広報部・人材開発部ともども、推奨はしますが、その上で実際に使うかどうかはあくまでも職員の自主性に任せています。最終的には全員使えるようにしたいところですが、まずは高い意欲をもって自主的に情報収集の効率化に取り組む職員を中心に活用してもらう方がより効果が高いと考えているからです。

あとはやはり担当部署として、記事の絞り込みからコメント付け、配信という流れを、営業担当者の方にご助力いただきながらブラッシュアップしていくことは必須だと考えています。ここにきて弊社の業容が拡大しているので、それに応じた情報収集のために、柔軟にカスタマイズしていくことを心がけていきたいです。

ご利用企業様

成功事例

日本生命保険相互会社様

サービス導入前

広報担当者の作業負担を軽減して記事をスピーディーに共有したい

著作権を遵守して安全に記事を共有したい

全社的に情報感度を高めて人材育成にも活かしたい

サービス導入後

スマホで作業が完結し朝8時半には記事を配信

著作権を遵守しながら、重要記事を約6,000名に共有

職員の情報格差解消や、市場・顧客理解の深化にも寄与